مقدمة الترجمة

لطالما كان البحث عن أسرار العبقرية والإبداع أشبه ما يكون بالبحث عن كنز مدفون، ليس فقط في عوالم الأدب والسينما، بل حتى في نطاقات العلوم النفسية، لكن الواقع أنه لا توجد وصفات محددة ثابتة للعبقرية، إلا أن هناك بعض الملامح العامة التي يمكن أن تكون سببا في الإنجاز، إلى جانب الحاجة بالطبع إلى بذل الكثير من الجهد في سبيل إتقان العمل. الصحفية والكاتبة “أولغا كازان”، وهي مهاجرة روسية إلى الولايات المتحدة، تشرح لنا أحد هذه الملامح، والتي يمكن أن تفيدنا حقا في فهم بُعد مختلف للإنجاز.

نص الترجمة

صاحبني في طفولتي شعور دائم بالاغتراب الشديد عن المجتمع، وانتفى في حضرة هذا الشعور أي معنى للألفة. كنت ابنة لعائلة روسية مهاجرة تعيش في مقاطعة ميدلاند بولاية تكساس الأميركية. وبزغ شعور الاغتراب بداخلي لأول مرة في مرحلة الروضة حينما واجهت مشكلة لأنني ببساطة لم أَدعُ قبل تناول وجبتي، فضلا عن المواضيع التي كان يتحدث عنها أقراني ولم أفهمها. ولأن إحساسنا بالهوية أسير قبضة أحكام مَن نعيش بينهم، فأغلب الظن أنني فقدت إحساسي بالهوية في ذاك الوقت نتيجة الاختلاف الشاسع بيني وبين أي شخص آخر في هذه البلدة.

حتى بعد انتقالنا إلى ضواحي دالاس بأميركا، لم ألتقِ مطلقا بطفل روسي مهاجر مثلي؛ ما زاد شعوري بالاغتراب. كنت أتنقل بالحافلة وحدي، وأقضي كل مساء تقريبا بمفردي بلا صُحبة، ونتيجة لذلك بدأت أتخذ من نفسي صديقا أتحدث إليه. ومع كل مشكلة جديدة، ازداد شعوري بالارتباك والاغتراب الشديدين، غير أن والدي -لحسن الحظ- حاول أن يخفف من وطأة هذا الشعور بتحويل نظرتنا السلبية للأمور إلى نظرة أكثر إيجابية.

لا يمكن ابتكار عقاب أشد شيطانية من أن ينطلق المرء ساعيا في المجتمع دون أن يلاحظه أحد بالمرة. لم أكن في حاجة إلى شيء في طفولتي أكثر من أن أشعر بأن حضوري مُلاحَظ، وحكاياتي يُنصت إليها دون دهشة أو تعجب. لكن بمرور الوقت، طرأ تبدل عميق في رؤيتي للأمور، وأدركتُ أنه من وسط الظلمة الحالكة ينبعث النور، فقد أظهرتْ مجموعة من الأبحاث في العلوم الاجتماعية أن شعور المرء بكونه “غريب الأطوار” أو “منبوذا اجتماعيا” يمكن أن يُطلِق شرارة الإبداع لديه.

الغربة بصفتها ميزة!

ترى “شارون كيم”، الأستاذة بكلية إدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز، أن بعض الناس يعزون نجاحاتهم الإبداعية إلى عزلتهم عن الآخرين أو طبيعتهم المُتمردة التي لا تسمح لتقييمات الآخرين بأن تلعب دورا حاسما في الطريقة التي يرون بها أنفسهم. ومن هنا بدأت تحوم التساؤلات على غير هدى في رأس “كيم” لتتساءل إن كان هناك بالفعل علاقة بين النبذ الاجتماعي ومستويات المرء الإبداعية، لذا قرّرَتِ اختبار هذه النظرية بدعوة بعض المتطوعين إلى مختبرها للقيام ببعض التمارين.

قبل بدء التجربة، تعمدت “كيم” وفريقها أن يمدوا مجموعة من المشاركين بشعور “النبذ” أو “التهميش” بإخبارهم أنه تم إقصاؤهم من العمل مع باقي المجموعة. لم يكن هناك في الحقيقة أي مجموعة، لكنهم أرادوا أن يراقبوا تصرفات المرء عندما يراوده شعور بأنه مُهمَل أو مُهَمش، في حين لم يتلقَّ المشاركون الآخرون مثل هذه المعاملة. طلبت كيم من المشاركين أداء بعض التمارين على الورق. كان عليهم في التمرين الأول أن يحددوا ما يُوحّد سلسلة من الكلمات تبدو غير مترابطة، وفي التمرين الثاني طلبوا منهم رسم كائن فضائي ينتمي لكوكب آخر مختلف تماما عن كوكبنا.

كشفَتِ التجربة عن تفوق المنبوذين في كلا التمرينين، بيدَ أنه عندما يُمَس مفهوم الهوية في صورته الأشد تجردا، وهي اغترابنا عمن حولنا، يتأجج تعطشنا بصورة شبه طبيعية إلى تعويض ذلك الاغتراب بأشياء أخرى تُظهِر تميّزنا. في تمرين رسم الفضائيين مثلا، رسم المشاركون الذين لم يتعرضوا للتهميش شخصيات مريخية مألوفة، في حين أظهر أقرانهم الذين تعرضوا للنبذ واكتسحهم شعور الاغتراب مستويات أكثر إبداعا في تخيلهم للشخصية الفضائية برسمها مختلفة اختلافا جذريا عن البشر، بعضها بزوائد تخرج من جانب واحد من أجسادها، والبعض الآخر تقع أعينها تحت أنوفها. كانت رسومات المجموعة المنبوذة أكثر إبداعا بحسب آراء ثلاثة حكام مستقلين.

كشفتْ تجربة “كيم” عن وجود علاقة بين النبذ الاجتماعي وتفجير مَلَكة الإبداع، لكن بشرط أن من يكتسبونها هم فقط من يتمتعون بـ”مفهوم مستقل للذات”، ويلازمهم إحساس بالاغتراب عن المجتمع. بيدَ أن هناك شيئا ما يتعلق بشعور الاغتراب عمن حولك قادر على تحرير عقلك لتتدفق الأفكار الجديدة بسلاسة دون أن يُعَكِّر نسقها شيء.

سمة التحرر

يبدو أن شعور الاغتراب منذ مرحلة الطفولة كان تربة خِصبة لنمو الإبداع لدى الكثير من الفنانين بحسب ما أظهرته دراسة الدكتور “أرنولد لودفيغ”، أستاذ الطب النفسي المساعد بجامعة براون، والذي درس حياة أكثر من ألف شخصية بارزة، بمن فيهم “فريدا كاهلو”، و”جان بول سارتر”، و”جون لينون”، وذكرهم في كتابه “ثمن العظمة (The Price of Greatness)”.

اكتشف لودفيغ أن سمة “الغرابة” صبغت حياة معظم المبدعين، إذ كانت تصرفاتهم لا تمنح نفسها للوصف بسهولة بعكس أقرانهم الذين أصبحوا رجال أعمال فيما بعد. حتى بعد بلوغهم سن الرشد، استمروا في نفض غبار النمطية عنهم ولازمتهم سمة “الاختلاف” أكثر من المسؤولين الحكوميين أو الجنود على سبيل المثال.

على المنوال نفسه، أجرى عالم النفس “دونالد ماكينون” دراسة عام 1962 شملت مجموعة من المهندسين المعماريين، ليكتشف أن المهندسين الأكثر إبداعا تمتعوا بطفولة تميّزت بكثرة التنقلات في كنف عائلاتهم؛ ما أجج بداخلهم شعور الاغتراب عن هذه المجتمعات دائمة التغيّر، فلا عجب إذن من أن تتسم طفولة هؤلاء المهندسين بطابع تختلط فيه الوحدة بالاغتراب.

لا تؤدي الطفولة غير المعتادة الدور الرئيسي في إطلاق شرارة الإبداع بقدر ما تلعب صفة “غريب الأطوار” التي قد تلازمك في ظل ثقافة معينة دورا مهما في تعزيز عنصر الإبداع لديك ضمن نطاق ظاهرة يُطلَق عليها “التعقيد التكاملي (integrative complexity)”، وهي قدرة المرء على التعامل مع شعور التخبط واللايقين، بجانب تفوقه في تكوين روابط بين المعلومات المتضاربة، والقدرة على رؤية المشكلات من زوايا متعددة.

التربع على هامش المجتمع

تمثل آراء الآخرين عنا أهمية قصوى، لأننا بحكم طبيعتنا مُبتَلون أغلب الوقت بانعدام اليقين نحو قيمتنا الخاصة، غير أن “كريس كراندال”، أستاذ علم النفس بجامعة كانساس الأميركية، يرى أن الأفراد الذين يتربعون على هامش المجتمع تسمح لهم مكانتهم بألا يكونوا محط أنظار الآخرين، فيعفيهم ذلك من أن يكونوا أسرى رغبتهم الحارقة في تحقيق المكانة ضمن هذه الفئة المجتمعية، فيبدون في دواخلهم أكثر حرية، تسوقهم روح الابتكار، ويعتمل في صدورهم إحساس بضرورة التحرر من الأعراف المجتمعية.

نظرا إلى أنهم لا يسمحون لتقييمات الآخرين بأن تلعب دورا حاسما في الطريقة التي يرون بها أنفسهم، فإن ذلك يوفر لهم مساحة أكبر للتجربة. في ظل هذه الظروف، بزغت علاقة تربط بين الأشخاص الذين تشي تصرفاتهم بأنهم لا ينتمون لمكان معين ولا ينسجمون جيدا مع من حولهم، وبين التفكير الإبداعي خارج الصندوق.

بيدَ أن شعور المرء بالاغتراب لا يغلب على طابعه المأساة بقدر ما يحمل في جعبته العديد من المزايا النفسية، فالأطفال الذين نشؤوا مثلا في دولة مختلفة عن وطنهم الأصلي وانفتحوا على لغاتٍ متعددة في مستهل حياتهم، يتمتعون بقدرة خلّاقة على فهم منظور البالغين، وقد يتمتعون عندما يكبرون بمهاراتٍ أفضل في التواصل بصورة عامة.

في إحدى التجارب، أظهر الأفراد الذين عاشوا في الخارج براعة في إيجاد حلول خفية للمشكلات الكلامية والمفاهيمية، ولعل ذلك يُفسر سبب بدء “بابلو بيكاسو” تجربة المدرسة التكعيبية في باريس، وتأليف “جورج فريدريك هاندل” مقطوعته الموسيقية “المسيح” أثناء إقامته في إنجلترا. أما الذين لم يتسنَّ لهم فرصة العيش خارج البلاد، فلن يكبح ذلك تدفق إبداعهم طالما صاحبتهم نزعة فكرية خارجة عن المألوف يمكنها تعويضهم عن تجربة العيش خارج البلاد.

في دراسة صغيرة أجرتها “روديكا داميان”، أستاذة علم النفس بجامعة هيوستن، بالتعاون مع فريقها، انغمس طلاب جامعيون في تمرين للواقع الافتراضي لا تنطبق عليه قوانين الفيزياء، حيث ترتفع الأشياء للأعلى بدلا من أن تسقط إلى الأسفل، وعند مقارنة هذه المجموعة بمجموعة أخرى خاضت تمرينا مختلفا تعمل فيه قوانين الفيزياء على نحوٍ طبيعي، اتضح أن المجموعة التي خاضت غمار واقع افتراضي مُشَوه لا علاقة له بقوانين الفيزياء المألوفة توصلتْ لإجابات أكثر ابتكارا عند سؤالهم: “ما الذي يصنع الصوت؟”.

لدى “داميان” نظرية ما زالت تعمل عليها، تخبرنا من خلالها أن جميع أنواع التجارب الخارجة عن المألوف يمكنها أن تحرر المرء من سجن ذاته، وتعزز مَلَكة الإبداع لديه. فكثيرا ما حكى الناس عن أثر التجارب المختلفة والمغامرات غير المألوفة التي نفضت غبار الرتابة عن تفكيرهم وبعثت فيهم شعورا بالحياة واليقظة.

وعن هذا تقول “داميان”: “ما إن تخوض غمار تجارب تمكِّنك من انتهاك المعايير المألوفة وكسر القواعد وتجاوز التوقعات، حتى يتسع صدرك للمزيد من هذه التجارب. وفي اللحظة التي تُدرك فيها أن العالم لا يخضع للعمل وفق قواعدك، ستنتقل من شرنقة الهيام الغامض، إلى حومة تجربة جديدة تكسر من خلالها هذه القيود”. ذلك لا يعني بالطبع أن الغرابة هي الوسيلة الأفضل في كل مسعى من مساعي الحياة، فمثلا إن اقتحم دب حديقة منزلك ودمر سيارتك، فلن يبعث هذا فيك شعورا بضرورة إيجاد حلول إبداعية بقدر ما سيحفزك للاتصال بشركة التأمين.

بغضّ النظر عن كل ما سبق، فإن محاولة التفكير في اختلافك بطريقة إيجابية -وهي عملية تُسمى إعادة التقييم المعرفي- يمكن أن تساعدك على التعامل مع الصراعات التي تنشب بداخلك جرّاء الشعور بالاغتراب عمن حولك. تبزغ خفة غريبة في قلب المرء إذا ما تقبل بإيمان طيب أن يتصالح مع ما يساوره من مخاوف وقلق كاغترابه عن الجميع، فيتمكن من تحويل هذه المخاوف إلى بواطن قوة تفتح أمامه ألوانا من السعادة.

سطوة الجماعة على الفرد

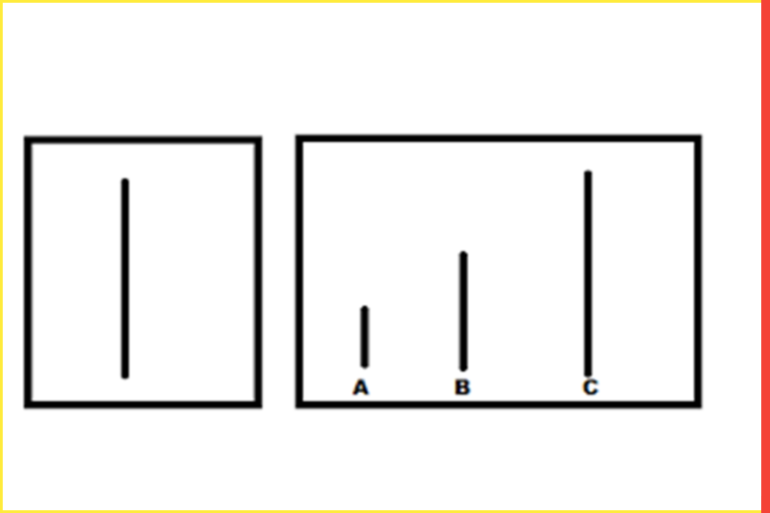

في خمسينيات القرن الماضي، أجرى عالم النفس الأميركي من أصل بولندي “سلومن آش” إحدى أشهر التجارب التي توضح إلى أي مدى يمكن لرأي الفرد أن يتأثر بآراء الأغلبية. تضمنت التجربة مجموعة من المشاركين جميعهم ممثلون باستثناء مشارك واحد حقيقي. كان الهدف الرئيسي من التجربة هو معرفة كيف سيتصرف المشارك الحقيقي إزاء أجوبة الممثلين. أُعطِي المشاركون بطاقة بها خط واحد، وطلبوا منهم مقارنة هذا الخط بثلاثة خطوط أخرى موجودة في بطاقة ثانية (كان الاختلاف بين الخطوط واضحا للغاية إلى درجة يسهل معها اكتشاف الإجابة الصحيحة).

وجّه آش الممثلين لاختيار الإجابات الخاطئة، وعندما جاء الدور على المشارك الحقيقي، اتخذ الأخير الخيار الخاطئ المتوافق مع أجوبة المجموعة. أصبحت هذه التجربة مثالا كلاسيكيا على كيفية امتثال الناس طواعية لرأي المجموعة. عندما سألوا أحد المشاركين لاحقا عن سبب اختياره الإجابة الخاطئة، قال إن إجابته جاءت متوافقة مع المجموعة مخافة أن يُنظَر إليه على أنه “مُختلف أو غريب”، فأراد أن ينفي عنه صفة الغرابة. بيدَ أن الهواجس التي تسكننا لا تتعلق بيقيننا تجاه ما نؤمن به بقدر ما ترمي إلى استعادة إحساس انتمائنا إلى الآخرين.

في إحدى التجارب الأقل شهرة ضمن تجارب آش، قام ببعض التغييرات الطفيفة، مثل أن يُجيب أحد الممثلين الإجابة الصحيحة فيما يستمر الباقون في تضليل المشارك الحقيقي. أدى وجود رأي مخالف واحد منشق عن باقي المجموعة إلى طمأنة المشارك الحقيقي وتقليل التماثل في الأجوبة بنحو 80%. بيد أن وجود شخص واحد على الأقل منشق عن آراء الأغلبية أثار في المشارك الحقيقي شعورا بأنه ليس وحيدا، بل يمكنه هو وهذا الشخص على الأقل أن يكونا غريبين معا، وكأن وجود رأي مخالف يمنحنا الشجاعة لنعلن عن اختلافنا.

يُعَد السبب الرئيسي في أن آراء الأقليات تظهر قوية وفعالة للغاية هو ميل الناس إلى تمحيصها بدقة من جميع الجوانب، فما إن يتناهى إلى مسامعك رأي مخالف حتى تتبنى التفكير النقدي؛ ما يدفعنا إلى توسيع آفاقنا ورؤية جوانب مختلفة للقضية، في حين تحفزنا أفكار الأغلبية على أن ينصبّ تركيزنا على البيانات التي تدعم المنظور السائد، وهذا بالضبط ما وصفه كلّ من “تشارلان نيميث” و”جاك جونكالو” في كتاب “المتمردون عن الجماعات (Rebels in Groups)”: “تحفز الأقليات على المزيد من الأصالة، فيما تحفز الأغلبية على المزيد من الأفكار التقليدية”.

————————————————————

هذا المقال مترجم عن The Atlantic ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.

ترجمة: سمية زاهر.

المصدر: وكالات + الجزيرة نت